|

|

Die ehemalige Kupferschiefergrube und

das ehemalige Hüttenwerk Neu-Mansfeld bei Neuekrug

Am Kiliansloch, zwischen Seesen und Neuekrug, doch noch in der Hahäuser

Gemarkung, befinden sich in der Talsohle zwischen der B 248 und der

Eisenbahnlinie einige Bodenerhöhungen, denen man ihre künstliche

Gestaltung auf den ersten Blick ansieht. Es handelt sich hier um gras- und

Gestrüpp überwachsene Stolleneingänge und Schieferhaufen als letzte

Erinnerung an den hier im vorigen Jahrhundert betriebenen

Kupferschieferbergbau. Rings um den Fuß des Harzes tritt die

Zechsteinformation auf, von Neuekrug über Wernigerode bis Ballenstedt

allerdings nur in untergeordneten einzelnen Partien, am übrigen Teil des

Gebirgsrandes jedoch ununterbrochen. Im Mansfeldischen, am Ostharz, ist

dieser Zechsteinrand am ausgedehntesten, von Sangerhausen bis Seesen aber

selten bis zu 7 km breit. Auf dem Erz führenden Glied dieser Formation,

dem Kupferschiefer, geht seit Jahrhunderten der Mansfelder Bergbau um, der

bis in die jüngste Zeit sehr günstige Resultate geliefert hat. Es kann

daher nicht verwundern, dass dadurch auch der übrige Teil der Harzer

Zechsteinbildung Gegenstand bergmännischer Unternehmungen geworden ist.

Im Jahre 1862 unternahm es der „Ober-Gerichts-Advokat" Barttlingck

aus Seesen 1), die nördliche Spitze der Zechsteinbildung

zwischen Seesen und Neuekrug bergmännisch zu erschließen. So beantragte

er bei der Herzoglichen Kammer in Braunschweig die Erteilung eines

Schürfscheines auf Kupfererze im Forstorte Gläsener im Revier Hahausen

und den angrenzenden Privatgrundstücken, welche verschiedenen Einwohnern

von Hahausen, so dem Gastwirt Rübe beim Neuenkruge, dem Kleinköter

Homann, dem Kleinköter Beitau und anderen gehörten. Es erfolgte

daraufhin im Jahre 1862 die Verleihung eines Grubenfeldes auf Silber- und

Kupfererze „bei dem Neuenkruge unweit Hahausen" unter der Benennung

„Grube Mathilde" an Barttlingck, desgleichen die eines weiteren

unter dem Namen „Grube Wilhelm".

Das an Barttlingck verliehene Grubenfeld erstreckte sich vom Kiliansloch

bis an den Langenberg, zum „Wolfsgalgen" (Bulwergalgen) bei

Hahausen, bis zur Neue und im Forstort Kl. Bakenberg in den herzoglichen

Forsten entlang der Frankfurter Straße wiederum bis zum Kiliansloch. Die

Verleihungsurkunde vom 9. Januar 1863 enthält neben anderen Auflagen auch

das Verbot von Raubbau. Doch nicht nur Barttlingck, sondern auch andere

Interessenten bemühten sich um Schürfscheine auf Kupferschiefer, so der

Fabrikant Rudolf Koch aus Goslar, dem im Jahre 1862 gleichfalls ein

solcher verliehen wurde und zwar für den Forstort Kl. Bakenberg.

Durch einige kleine Schürfschächte gelang es Barttlingck, das

Kupferschieferflöz und dessen Kupfergehalt bei Neuekrug nachzuweisen.

Dies geht aus dem „gehorsamen Bericht des Hüttengehilfen Ulrich zu Oker

über den Metallgehalt mehrerer Gruben von Kupferschiefer aus dem „Neuen

Schachte" beim Neuen Kruge unweit Seesen" vom 16. Juli 1862 an

die Herzogliche Kammer - Direktion der Bergwerke - in Braunschweig hervor.

1) Siehe „Die Barttlingcks",

S. 164 210

Chronik, Seite 210

Die Barttlingckschen Fundpunkte waren die später so

genannten Langenheim-Schächte l und 2. Von diesen Fundschächten aus fuhr

man mit verschiedenen 20 - 30 Lachter (l Lachter = 191,98 cm) langen

Strecken auf den Schiefer auf, wobei dessen und des Weissliegenden

Kupfergehalt überall festgestellt wurde. Man ließ Kupferschiefer und

Sanderz untersuchen und fand Stücke mit 2 1/2 Prozent

beim ersten und 2 Prozent Kupfer bei letzterem. Gestützt auf die

Tatsache, daß Kupferschiefer bei Neuekrug 21/2 und Weissliegendes 2

Prozent Kupfer enthält und von der Annahme ausgehend, dass dieser Gehalt

dem ganzen Kupferschieferflöz zwischen Neuekrug und Seesen innewohne,

unternahm es ein geschickter Vermittler, englische Kapitalanleger mit

diesem Funde zu beglücken. Auch Barttlingck selbst reiste 1863 nach

London. Es gelang, die erwähnten Schürfstellen mit einem Grubenfeld von

2000Morgenan eine schnell in London gebildete Aktiengesellschaft New

Mansfeld Copper and Silver Mining Company 1) für angeblich

100000 Taler zu verkaufen 2). Das Grundkapital dieser

Aktiengesellschaft soll l Million Pfund Sterling betragen haben 3).

Es

wurde nun schnell ein Plan entworfen, nach dem zunächst das Flözfeld

zwischen dem Langenheimschacht, der in Höhe des Kiliansloches, aber

westlich der Eisenbahn lag, und dem sogenannten Maschinenschacht, westlich

des Bahnhofs Neuekrug, in sieben Jahren abgebaut werden sollte. Man

versprach sich einen Reingewinn von 7 Prozent. Zum Abbau dieses

Flözstückes wurden sofort die genannten beiden Schächte als Haupt-,

Förder- und Wasserhaltungsschächte in Angriff genommen. Bis zum

Niederbringen auf den Kupferschiefer sollte dieser aber auch durch kleine

Schächte mit fallenden Strecken vom Ausgehenden herein abgebaut werden.

Zu diesem Zwecke wurde 1864 gegenüber dem Bahnhof Neuekrug eine Hütte

4) nebst „Arbeitercaserne", wie man sich damals auszudrücken

beliebte - zwei Backsteinbauten -, errichtet und durch Mansfelder

Bergleute, die man mit großen Kosten angeworben hatte, der Verhau des

Kupferschieferflözes zunächst um die Schürfschächte herum begonnen.

Kaum war der erste Rohofen fertig, ging es zum Verhütten der inzwischen

gewonnenen Schiefermengen, aber trotz aller Schmelzexperimente floss

nichts als Schlacke aus dem Ofen. So war man gezwungen, eine genaue

Untersuchung der Erzführung des Kupferschiefers, die man seltsamerweise

bisher nicht vorgenommen hatte, durchzuführen.

Man fand zunächst in dem im Verschmelzen befindlichen Schieferhaufen nur

unter l Prozent Kupfer. Das Verschmelzen dieser Schiefer wurde nun

eingestellt und wohl 200 Fuder derselben zum Planieren des Hüttenplatzes

verwendet.

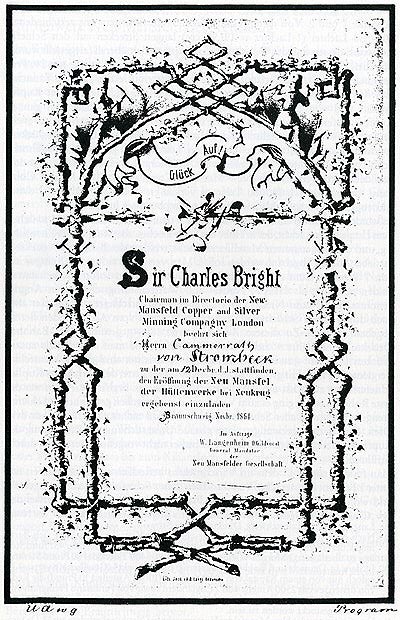

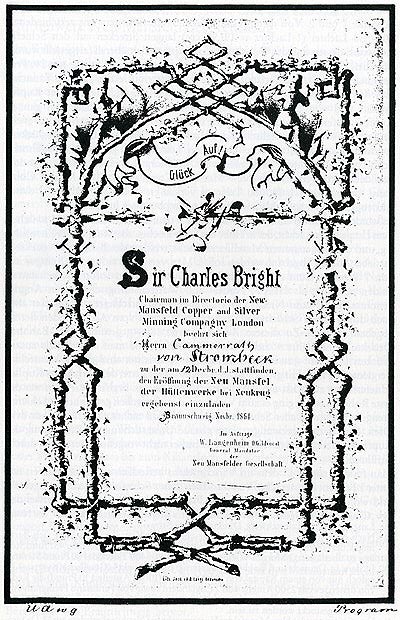

1) „Chairman" der

Gesellschafter war Sir Charles Bright, „General-Mandatar" der Notar

Langenheim in Braunschweig, Direktor Howe Brown

2) Nach dem am 23. September 1863 abgeschlossenen Vertrag verpflichtete

sich Barttlingck, der Gesellschaft den Morgen Bergwerkseigentum für 300

Taler oder 45 Pfund Sterling zu überlassen, 2 Morgen Wiesen an der Bahn

für 400 Taler oder 60 Pfund Sterling.

3) In dem in Deutsch und Englisch ausgefertigten „Prospekt"

(Gesellschaftsvertrag) ist jedoch nur von einem Kapital von 100000 Pfund

(10000 Anteile ä 10 Pfund) die Rede, von denen jeweils 2500 Anteile von 2

Engländern sowie von Ferdinand Freiligrath von der Bank of Switzerland in

London gehalten wurden. Das Anfangskapital scheint jedoch später

aufgestockt worden zu sein.

4) Die „Eröffnung der Neu-Mansfelder Hüttenwerke bei Neukrug"

erfolgte am 12. Dezember 1864

Chronik, Seite 211

Einladung zur Eröffnung der Hütte Neu-Mansfeld

Chronik, Seite 212

Bei den in der Grube anstehenden Schiefern

fand man, dass ihr Kupfergehalt nach dem Fallen zu (in die Tiefe) sich

verbesserte, während es mit den Sanderzen umgekehrt wurde. Sollte der

Abbau des Schiefers kostendeckend sein, so musste die Mächtigkeit der

schmelzwürdigen Schiefer (bei 10 Taler Häuerlohn pro Fuder a´ 60

Zentner) 3 Zoll mit 2 Prozent Kupfer betragen, die untersten 3 Zoll

Schiefer der Schieferschachtbaue hatten aber nur 11/2

% Kupfergehalt.

Man verließ infolgedessen diese Baue und untersuchte das Flöz westlich

des, Langenheimschachtes, wo man dasselbe mit einem Stollen mit fast 2 Prozent

Kupfer anfuhr. Auf diesem Stollen und dessen Baue teufte man den

Strombeck-und den Isabeil-Schacht ab. Nachdem die guten Schiefer oberhalb

des Stollens gewonnen waren, brachte man fast gleichzeitig den Bright-

sowie den A- und B-Schacht bis auf den Schiefer nieder.

Am 18. Oktober 1864 beantragte die Neu-Mansfelder Gesellschaft einen

weiteren Schürfschein auf Kupfer- und Silbererze, Galmei und Zink, ferner

die Genehmigung zur Verwertung von Eisenstein, da man „unter dem

Zechsteine an verschiedenen Stellen auf Eisenerze" gekommen sei.

Vorläufige Untersuchungen vor den Osterköpfen über Hahausen hatten

Spuren von Erzen gezeigt, die auf Galmei und Zink schließen ließen. Die

Konzession wurde beantragt anschließend an die bisherige bis an den Fuß

der Osterköpfe, bis zum Weiler Rhode, zum Rauten-hay und zum Kiefholz in

Richtung Langelsheim. Die Verleihung ist dann auch unter dem 11. November

1864 erfolgt.

In einem Bericht aus dem Jahre 1867 1) wird der damalige

Zustand des Bergbau-und Hüttenbetriebes Neu-Mansfeld eingehend

beschrieben. Während in Alt-Mansfeld das Kupferschieferflöz sich im

allgemeinen durch regelmäßige Lagerung und flaches Fallen auszeichnet,

hat es hier ein ziemlich steiles Einfallen und wird von sehr vielen

diagonal von Ost nach West streichenden Rücken durchsetzt, die das Flöz

von etwa l m bis zu 3 Lachtern ins Liegende verwerfen. Hierdurch wurde der

Abbau der Schiefer sehr beschwerlich und kostspielig, außerdem zeigte

sich derselbe hier so arm an Kupfer, dass er nicht abbauwürdig war. Nach

ihrer Beschaffenheit sind diese Rücken meist nur offene Klüfte und

lassen die im reichsten Maße vom Harz kommenden Wasser leicht in die

Tiefe der Grubenbaue gelangen.

Die im Zechstein niedergebrachten Schieferschächte und die dazugehörigen

Abbaue waren im Jahre 1867 auflässig. Da sich aber der Schiefer in der

Tiefe sehr verbesserte, setzte man auf halber Strecke zwischen Langenheim-

und Maschinenschacht Schacht Nr. 3 an. Doch, nachdem man ihn in Kies und

tonigem Sandstein 18 Lachter tief niedergebracht hatte, musste man ihn

verlassen. Die zur Verfügung stehende Lokomobile konnte die Wasser nicht

mehr halten, außerdem zeigte sich die Zimmerung so schwach, dass der

Schacht unbefahrbar wurde. Der Strombeck- 2) und der

Isabellschacht, beide ganz im Zechstein abgeteuft,

1) Buchrucker: Der

Kupferschieferbergbau und Hüttenbetrieb zu Neu-Mansfeld bei Seesen am

Harz, In: Hüttenmännische Zeitung, Leipzig 1867

2) Benannt nach dem

Kammerrat August von Strombeck in Braunschweig, dem Verhandlungspartner

der Neu-Mansfelder Gesellschaft bei der Herzoglichen Kammer, Direktion der

Bergwerke

Chronik, Seite 213

dienten beim Abbau der Schiefer oberhalb

der Stollensohle zur Förderung und Wetterführung auch noch im Jahre

1867.

Der Bright- A- und B-Schacht, ziemlich im Streichen des Flözes stehend

und dieses fast in gleicher Teufe bei 7 Lachter treffend, durchteufte erst

2 Lachter bunten Sand und Geröll und dann den Zechstein.

Alle genannten Schächte standen in Bolzenschrotzimmerung. Der A-Schacht

war seit Sommer 1866, der B-Schacht seit Anfang des Jahres 1867 auflässig.

In letzterem stand eine 7zöllige, durch eine Lokomobile bewegte

Druckpumpe, die Förderung geschah durch einen dreimännischen Haspel. Im

Brightschachte standen zwei 7zöllige Hubpumpen, die durch eine Lokomobile

bewegt wurden. Nur in wasserreichen Zeiten arbeiteten beide Pumpen. Die

Förderung geschah durch eine Lokomobile mit 2 Zylindern und Umsteuerung.

Der Langenheimschacht Nr. l wurde 16 Lachter im losen bunten Sandstein und

2 Lachter in der Asche abgeteuft, wo er zu Bruch ging. Der gleichtiefe

Langenheimschacht Nr. 2 war seit dem Frühjahr 1866 außer Betrieb, da die

zur Verfügung stehende Lokomobile das Wasser nicht mehr halten konnte.

Durch ungeschickte Führung des Betriebes war er auch in sehr desolaten

Zustand gekommen. Zum Weiterabteufen dieses Schachtes wurde eine

horizontale Wasserhaltung von 40 PS und eine Fördermaschine mit 20 PS

aufgestellt, womit im Februar 1867 der Anfang zum Weiterabteufen des

Schachtes gemacht wurde. Der so genannte Maschinenschacht stand in starker

Bolzenschrotzimmerung, hinter welcher mit Pfosten verpfählt wurde. Zur

Wasserhaltung waren zwölfzöllige Hubpumpen eingebaut, die durch eine 40

PS starke liegende Dampfmaschine angetrieben wurden.

Oberhalb der Schächte Bright A und B waren alle abbauwürdigen Schiefer

gewonnen, ihre Grenze ging steigend bis einige Lachter oberhalb des Isabellschachtes.

Vom Brightschacht, der mit dem Strombeckschacht verbunden war, führten 50

bis 60 Lachter lange Strecken nach Westen und Osten. Zum Abbau der

Schiefer unterhalb der Brightschachtsohle wurde eine Hauptstrecke vom

Schacht aus getrieben. Seit Anfang 1867 aber war hier, wie auch im

B-Schacht, aller Abbau eingestellt. Nur noch ein cirka 36 Lachter langes

Ort sowie ein darin bei 33 Lachter angesetztes östliches und westliches

streichendes Abbauort wurden noch betrieben. Die Förderung aus dieser

Strecke nach dem Schachtfüllort geschah durch kleine eiserne Hunde,

welche durch das Schachtförderseil auf einer Schienenbahn auf- und ab

bewegt wurden.

Der Abbau des Schiefers fand in ebenso ungeregelter wie unvorteilhafter

Weise statt. Der Londoner Verwaltungsrat verlangte größtmöglichste

Schiefergewinnung und so nahm man sich keine Zeit, Abbaufelder durch

Auffahren der nötigen Strecken vorzurichten. Sobald der Schiefer mit dem

Stollen oder einem Schachte angefahren worden war, begann man das Flöz

sofort nach allen Seiten hin zu verhauen, unbekümmert darum, in welcher

Weise wohl das Legen des Strebes am besten gewesen wäre.

Der Abbau des Schiefers geschah im allgemeinen jedoch genau so wie im

Mansfeldischen. Die bergmännischen Gezähe waren die gleichen wie die in

Mansfeld

Chronik, Seite 214

gebräuchlichen. Die guten Schiefer wie auch die zum

Versatz kommenden Berge wurden in Mansfelder Räder- und Walzenhunden je

nach der Entfernung direkt an den Schacht oder in eine Hauptstrecke

gefördert und von da per Laufkarren oder Hund auf Schienen zum Schacht.

Die Gewinnung der Schiefer geschah im Gedinge (Akkord) und man bezahlte

durchschnittlich 25 - 30 Taler pro Fuder ä 60 Zentner für Hauen und aus

den Strebebauen fördern. Dies waren 10 - 11 Taler mehr als in Mansfeld

für die gleiche Leistung gezahlt wurde.

Dies war neben anderem auf die schlechte Abbauwürdigkeit der Schiefer,

die Grubenwasser, welche die Arbeiter sehr belästigten, sowie die

geringere Geschicklichkeit der eingesetzten Schieferhäuer und

Förderjungen zurückzuführen. Die zu Tage geförderten Schiefer wurden

einer Handscheidung unterworfen und dann zur Hütte gefahren, wobei auch

die Förderung der einzelnen Arbeitsgruppen gewogen und danach der Lohn

bestimmt wurde. Die Schiefer wurden dann nach Parke's Kupferprobe zweimal

untersucht. Der lebhafteste Grubenbetrieb fand im Jahre 1866 statt, in

dessen zweiter Hälfte mit cirka 110 Häuern und 45 Jungen über 420 Fuder

Schiefer gewonnen wurden. Im gleichen Jahre, am 10. 1. 1866, wurde der

Hüttendirektor, ein Engländer namens David J. Macdonald, Seesener

Bürger 1).

Das Hauptgebäude der Hütte war ebenso wie das Gebläse, Windleitung und

Winderhitzungsapparat für 3 Rohöfen eingerichtet, es waren aber 1867

erst zwei vorhanden. Der große Ofen war in der Kampagne des Jahres 1866

44 Tage in Betrieb. In dieser Zeit wurden durchgeschmolzen: 10300 Zentner

Schiefer und ca. 300 Zentner Konzentrationsschlacke, 700 Zentner Flußspat

und 2600 Zentner Koks. Zum Gebläse wurden in dieser Zeit 3000 Zentner

Braunkohlen aus Helm-stedt verbraucht. Ausgebracht wurden 600 Zentner

Rohstein mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 25 Prozent.

Der kleine (Mansfelder) Ofen hatte eine entsprechend niedrigere

Kapazität. Um den Rohstein, der nach England ging, anzureichern, baute

man einen Mansfelder Konzentrationsflammofen. Dieser wurde im Sommer 1866

mit in Stadeln abgeröstetem Rohstein in Betrieb gesetzt, jedoch mit

Erlangung sehr schlechter Resultate. Zu Neu-Mansfeld gehörte auch noch

eine Braunkohlengrube bei Bornhausen, außerdem die Grube „Charlesfield"

bei Münchehof.

Es kam jedoch, wie es kommen musste: Bereits im Jahre 1867 machte die

Gesellschaft ein glänzendes Fiasko. Am 17. Juli 1867 verfügte das

Amtsgericht Lutter die Zwangsvollstreckung, nachdem der „General-Mandatar"

Langenheim sein Mandat bereits am 24. Juni 1867 niedergelegt hatte.

Die Grubenfelder gingen anscheinend in den Besitz eines der

Hauptgläubiger, die Suder'schen Braunkohlen-Bergwerke in Blankenburg, die

auch die Helm-stedter Braunkohlengruben betrieben, über. Sie wurden

jedoch nicht mehr ausgebeutet. Jedoch noch am 2. August 1901 beantragte

diese Firma bei der Herzoglichen Direktion der Bergwerke die Übernahme

der Grube Mathilde.

1) Im Jahre 1864 wird der

Hüttendirektor Ing. Charles Turner aus Southampton genannt, der am 26.

Februar 1864 einen Zusatzvertrag mit Barttlingck im Hause des Gastwirts

Ferdinand Rübe auf dem Neuenkruge abschloss

Chronik, Seite 215

Am 23. 2. 1915 beantragte die Hildesheimer

Bank „seit einer Reihe von Jahren Eigentümerin des Bergwerkseigentums

an dem Grubenfeld „Mathilde" in der Gemarkung Langelsheim (?), in

dem bekanntlich Kupferschiefer ansteht", die Wiederaufnahme des

Bergbaubetriebes.

Es ist jedoch nicht mehr zur Wiederaufnahme des Betriebes gekommen und so

wurde durch Beschluss vom 5. August 1919 das Bergwerkseigentum an der

Grube Mathilde aufgehoben. Die Hüttengebäude Neu Mansfeld waren bis Ende

des 19. Jahrhunderts im Besitz der Wehrenpfennig'schen Glashütte und

gingen dann in Privatbesitz über.

Doch noch im Jahre 1925 ließ der Gutsbesitzer Otto Prien, Besitzer des

Schriftsassengutes Nr. 20 in Hahausen, beim Landesbergamt in Braunschweig

anfragen, wer für „Brüche an alten verlassenen Stollen"

verantwortlich sei. Ein solcher größerer Bruch auf dem ehemaligen

Neu-Mansfelder Gelände hätte ein Gespann des Herrn Prien in Gefahr

bringen können. Auch in den 30er Jahren entstand ein Loch durch

Stolleneinbruch in der Frankfurter Straße in Höhe des Kilianslochs.

Ansonsten ist heute von der Grube Neu-Mansfeld außer den anfangs

erwähnten Bodenerhöhungen und, wenn man so will, den ehemaligen

Hüttengebäuden, nichts mehr vorhanden. Doch hat sich die Erinnerung an

den ehemaligen Bergbaubetrieb bei den Einwohnern von Hahausen bis auf den

heutigen Tag erhalten. Daran erinnern auch die Bezeichnungen „Hütte"

und „Hüttenweg" für den aus dem ehemaligen Hüttenbetrieb

hervorgegangenen Ortsteil von Hahausen.

Chronik, Seite 216

<zurück

weiter>

|