|

|

Die Zeit zwischen den Kriegen

Die „Republik Braunschweig", wie unser Land

jetzt hieß, wurde von August Merges als Präsidenten regiert, Sepp Oerter

war Innenminister, Minna Faßhauer Kultusministrize. Es wurden neue

Landesgesetze erlassen, die für das öffentliche Leben in der Gemeinde

von Bedeutung sein sollten, so das Gesetz über die Wahlen zu den

Gemeindevertretungen vom 15. November 1918 und das Gesetz über die

Neuordnung der Volksschulaufsicht vom 12. September 1919. Mit dem

Wahlgesetz wurde endlich das leidige Dreiklassenwahlrecht abgeschafft. Im

Jahre 1919 wurde der elektrische Strom auch in Hahausen eingeführt und

1920

wurde Heinrich Dürkop zum Gemeindevorsteher gewählt.

Der verlorene Krieg hatte Kummer und Sorgen auch in Hahausen hinterlassen.

Der schlimmste Verlust waren die vielen jungen Menschen, die ihr Leben

geopfert hatten. Die Hungerblockade, die auch nach dem Ende des Krieges

aufrecht erhalten wurde, wirkte sich jedoch auf unser Dorf nicht so

negativ aus wie auf die großen Städte des Reiches, da nahezu alle

Hahäuser Selbstversorger waren. Doch die Reparationslasten lagen schwer

auf den Einwohnern. Ende März 1920 spürten die Hahäuser die

Nachwirkungen des Kapp-Putsches in Berlin. Am 13. März hatten

Freikorps-Formationen unter General Lüttwitz und die Marine-Brigade

Ehrhardt das Regierungsviertel in Berlin besetzt und der

General-Landschaftskommissar Kapp hatte sich selbst zum Reichskanzler

ernannt. Er scheiterte jedoch einige Tage später an dem ausgerufenen

Generalstreik.

Der Aufruf zu diesem Generalstreik löste im ganzen Reich Spannungen aus

- auch im Harzvorland. Erregte Demonstranten aus Rhüden und Bornhausen

griffen die Bauern auf den Feldern an und hinderten diese „Streikbrecher"

am Pflügen. In Hahausen besetzten Demonstranten die Post und zogen vor

die Häuser der Mitglieder der bewaffneten Ortswehr, wo sie die Herausgabe

der Gewehre verlangten. Diese politisch rechts stehende Ortswehr wurde als

militante Organisation zur Wiederherstellung der Vorkriegszustände

angesehen. Die Demonstranten konnten sich jedoch nur in den Besitz weniger

Gewehre setzen, da die Angehörigen der Ortswehr diese bei dem

Kommandanten der Wehr deponierten. So kam es nicht zum Blutvergießen.

Durch diese politischen Gegensätze war die Einigkeit innerhalb der

Hahäuser Bevölkerung doch sehr ins Wanken geraten. Dies zeigte sich

neben anderem auch in der im Jahre 1920 aus politischen Gründen erfolgten

Teilung des Männergesangvereins von 1873. In diesem Jahre bildete sich

aus ausgeschiedenen Mitgliedern ein Arbeiter-Gesangverein unter dem Namen

„Harmonie", dessen Vorsitzender Wilhelm Schulze und dessen Dirigent

der Lehrer Karl Henze wurde. Die Wahlen vom 16. Mai 1920 brachten im Lande

Braunschweig eine sozialistische Mehrheit im Landtag (32:28) und eine

ebensolche Regierung. Der „Freistaat Braunschweig" erhielt eine

neue Landesverfassung, die am 23. Dezember 1921

verabschiedet wurde.

Im September 1920 konnte man im „Beobachter" lesen, welche Kosten

die Einführung des elektrischen Stroms verursacht hatte:

Chronik, Seite 95

Die Anlage kostet 107.500 Mark. Davon wird der Kreis 23500

Mark übernehmen. Über die Herbeischaffung der restlichen 84.000 Mark

fanden lange Auseinandersetzungen statt, bis man sich schließlich dahin

einigte, auf jeden Anschluss 200 Mark und auf jede Brennstelle vorweg 20

Mark zu erheben, wodurch eine Summe von 34.000 Mark erzielt wird. Der Rest

soll durch Anleihe gedeckt werden. Es sind zur Zeit 120 Anschlüsse mit

ca. 700 Brennstellen und 2 Motore vorhanden.

Im März 1922 wurde von 58 Mitgliedern der Pflicht-Feuerwehr die

Freiwillige Feuerwehr gegründet und 1923 wurde Ferdinand Immenroth zum

Gemeindevorsteher gewählt.

Zu den schweren Erschütterungen, denen in der Nachkriegszeit die

Dorfgemeinschaft ausgesetzt war, zählte vor allem auch die besonders in

den Jahren 1922 und 1923 grassierende Inflation, während der schließlich

nur noch mit Millionen, Milliarden und Billionen gerechnet wurde. Firmen

und Banken gaben eigenes Geld heraus, so auch die Volksbank in Lutter.

Gleichzeitig begann die Zeit der Arbeitslosigkeit. Doch ließen sich die

Hahäuser dadurch zunächst nicht all zu sehr erschüttern. Man verstand es

noch immer, Feste zu feiern. So wurde das 50jährige Stiftungsfest des

Männergesangvereins von 1873 ganz groß begangen. Der „Beobachter"

berichtete: 50 Jahre MGV Hahausen Hahausen. Zu einem Volksfest gestaltete

sich die Feier des goldenen Jubiläums des hiesigen Männergesangvereins.

Aus dem Orte selbst und von nah und fern waren 21 Vereine anwesend. An der

Friedenseiche im Dorfe nahmen die Vereine Aufstellung. Nach einem Lied

begrüßte hier der Vereinsvorsitzende O. Deppe die Festgäste. Pastor

Gagelmann aus Lutter feierte das deutsche Lied und die Sänger mit warmen

Worten. Eine der Ehrendamen, Frl. Hedwig Taufall, überreichte in schön

gebundener Rede eine Fahnenschleife. Den noch lebenden Vereinsgründern

Karl Lowes, Heinrich Busse und Christian Warnecke wurden Ehrendiplome

überreicht. Hierauf reihten sich die Vereine zum Festzug, wie man ihn in

unserem Ort noch nicht gesehen

Chronik, Seite 96

hat. Die bunten Fahnen, die Herolde in

mittelalterlicher Tracht, der vierspännige Festwagen mit der Loreley (von

Frl. Alwine Illers dargestellt) und ihren Huldinnen, die die goldene 50

hochhielten, die Landauer mit den Gründern und Ehrenmitgliedern machten

einen imposanten Eindruck. Im Langenberge fanden sich dann die Vereine

zusammen, um unter Eichen und Buchen ihre Lieder vorzutragen. Am Abend

fand ein Tänzchen in beiden Gastwirtschaften statt. Am Montag wurden die

Schulkinder mit Musik von der Schule abgeholt und im Saale der Schlueschen

Gastwirtschaft gingen die Stunden bei Spiel und Gesang schnell vorbei.

Im Jahre 1925 hatte Hahausen nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 852

Einwohner, die in 221 Haushaltungen und 138 Wohngebäuden lebten, davon in

„Neuekrug, Weiler und Bahnhof' 123 Einwohner in 30 Haushaltungen und 18

Wohnhäusern.

Der Haushalt der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1928/29 war durchaus

ausgeglichen. Er belief sich auf 20.691.10 Mark Einnahmen und 20.046.59

Mark Ausgaben, so dass ein Überschuss von 644.51 Mark verblieb. Zu den

Ausgaben zählten u. a. 9 Mark für ein Buch, das man in der Buchhandlung

„Volksfreund" gekauft hatte, sowie 4 Mark für eine Mütze für den

Gemeindediener.

Der Winter 1928/29 war besonders hart. Er schädigte mit - 32° C die

Lebewelt schwer. Im Harz erlagen 2000 Stück Rotwild der unerbittlichen

Kälte, hungergeschwächte Wildtiere und Greifvögel kamen bis in die

Dörfer, wo viele Haustiere in den Ställen erfroren. In Hahausen war fast

die gesamte Wasserleitung zugefroren, nur „am Platze" befand sich

ein offener Brunnen, von dem die Einwohner ihr Wasser holen konnten.

Wenn man dem Einwohnerverzeichnis von 1928 glauben will, dann hatte

Hahausen mit Neuekrug in diesem Jahre bereits 975 Einwohner (oder doch nur

875?), die in 251 Haushaltungen und 156 Wohngebäuden lebten. Demnach

hätte innerhalb von 3 Jahren die Einwohnerschaft um 123 Personen

zugenommen, während die Zahl der Haushalte um 30 und die der Wohngebäude

um 18 gestiegen wäre. Das bedeutete bei der Einwohnerzahl eine Steigerung

um etwa 15% und bei den Haushaltungen und Wohngebäuden von jeweils mehr

als 10% Gemeindevorsteher war nach wie vor Ferdinand Immenroth, dessen

Stellvertreter Albert Hoffmeister, Gemeindeeinnehmer K. Homann,

Schiedsmann Heinrich Pümpel. Das Amt des Standesbeamten wurde von

Ferdinand Immenroth mitverwaltet. Es gab eine Postagentur mit

öffentlicher Sprechstelle bei Wilhelm Möker. „Onkel" Möker war

im Hauptberuf Barbier, suchte seine Kunden in ihren Häusern auf und zog

auch Zähne. Neben den beiden Gesangvereinen werden die Freiwillige

Feuerwehr unter

Chronik, Seite 97

ihrem Führer Karl Immenroth, die Kriegerkameradschaft, der Landwehrverein

und der Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten), dessen Führer der Lehrer

Richard Timmer war, erwähnt. Es gab drei Gastwirtschaften, nämlich die

von Friedrich Bode auf dem Neuen Kruge, von August Preuß und Heinrich

Schlue. Die Einwohnerschaft setzte sich aus in der Landwirtschaft tätigen

zusammen und zwar vom Gutsbesitzer bzw. Besitzer des Schriftsassengutes

über Kärrner, Vollköter und Halbköter bis zum Gespannführer und

Landarbeiter, dem Ackergehilfen, dem Schweizer, dem Knecht und der

Dienstmagd. Es gab viele Waldarbeiter und holzverarbeitende Handwerker wie

Tischler, Stellmacher und Muldenhauer, doch auch andere Handwerker wie

Bäcker und Schlachter, Schmiede, Schuhmacher, Schneider und Frisöre und

sogar einen Dekorationsmaler. Viele Hahäuser waren als Maurer oder

Bahnarbeiter beschäftigt. Es gab auch einige Bahnbeamte, Förster,

Lehrer, Hausschlachter, Kohlenhändler, Wegewärter, einen Former und

einige Arbeiter, l Molkerei und 3 Kolonialwarenhandlungen. Die Wahlen zum

braunschweigischen Landtag imjahre 1930 ergaben ein Kabinett aus

Deutsch-Nationalen und Nationalsozialisten.

Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre verschärften sich die

politischen Gegensätze zwischen den meist eng miteinander verwandten

Einwohnern von Hahausen immer mehr. Standen sich in den ersten Jahren nach

dem Kriege vor allem der Stahlhelm bzw. die Deutsch-Nationalen auf der

rechten und die Sozialdemokraten auf der linken Seite gegenüber, so waren

es jetzt mehr und mehr Anhänger der NSDAP und der SPD, die sich konträr

gegenübertraten.

Bis Anfang 1931 gehörten dem Gemeinderat an: Carl Heche, Wilhelm

Immenroth, Wilhelm Ohlendorf, August Preuß, Fritz Rollwage, Gustav

Rühmann und Heinrich Sommer. Gemeindevorsteher war auch weiterhin

Ferdinand Immenroth.

Am 08. Januar 1931 wurde ein

Wahlausschuß für die Kommunalwahlen gebildet und der Arbeiter Otto

Schmidt zum Sammler für die Landesspende gewählt. Im Januar 1931

beschloss der Gemeinderat „zur Verbesserung bzw. Neuanlage einer

Kläranlage in der Neuekruger Wasserleitung" Kostenanschläge

einzuholen, im Februar ging es um die Notstandsbeschäftigung von

Arbeitslosen. Am 13. 3. 1931 konstituierte sich der neu gewählte

Gemeinderat. Ihm gehörten an: Carl Beitau, Carl Illers, Wilhelm Immenroth,

Karl Kalbreier, August Preuß, Fritz Rollwage, Heinrich Sommer und Carl

Süßschlaf. Gemeindevorsteher wurde wiederum Ferdinand Immenroth, zum

Vorstehergehilfen wurde Wilhelm Immenroth gewählt.

Am 25. 3. 1931 wurde das Gehalt des Vorstehers von 1150.-- Mark jährlich

auf 1000.— Mark herabgesetzt, entsprechend das des Steuereinnehmers.

Ferner wurde beschlossen, „Zum Aushilfsdienst für den erkrankten

Gemeindediener Hoffmeister soll Jakob Gefäller bestellt werden. Für die

Nachtwache und Gemeindedienst erhält der Letztere eine wöchentliche

Vergütung von 12 Mark." Am 2. Juni 1931 wurde ein Antrag auf

finanziellen Zuschuss für die Schule wegen der schlechten Finanzlage

abgelehnt. Die Gemeinde hatte bereits die Kopf- und Biersteuer

eingeführt, um den Haushaltsplan auszugleichen.

Chronik, Seite 98

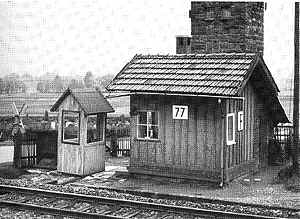

Bahnwärterhaus

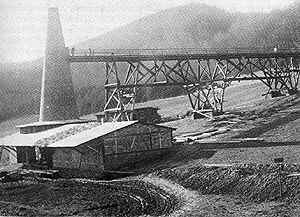

Priens Kalkofen

Chronik, Seite 99

Am 1. Juli 1931 wurde für den inzwischen

verstorbenen Gemeindediener Fritz Hoffmeister von 5 Bewerbern Otto Schmidt

als Gemeindediener und Nachtwächter gewählt. Er erhielt ein monatliches

Gehalt von 60,— Mark und freie Wohnung.

Am 26.10. 1931 verhandelte der Gemeinderat über die Trennung des

Opferei - Vermögens von der Schule. Es wurde beschlossen, dass den

Verpflichtungen, die der Gemeinde aus dem Vertrag von 1919 zwischen Kirche

und Schule entstanden waren, nachgekommen werden solle.

Auch noch 13 Jahre nach Kriegsende hatte die Gemeinde unter dem verlorenen

Kriege zu leiden. In den Jahren 1917/18 waren Kriegsanleihen gezeichnet

worden, für die bei der Volksbank Lutter ein Darlehn in Höhe von 26.933,—

Mark aufgenommen worden war. Jetzt erhob die Volksbank

Aufwertungsansprüche. Nach vielem Hin und Her konnte man sich jedoch auch

in dieser Angelegenheit einigen.

Am 05. Januar 1932 beschloss

der Gemeinderat über die Verteilung der von der „Nothilfe"

gesammelten Lebensmittel an bedürftige Gemeindemitglieder. Das

Haushaltsjahr 1931/32 erbrachte 17.746.71 RM an Einnahmen und 17.391.27 RM

an Ausgaben, sodass ein Überschuss von 355.44 RM erwirtschaftet werden

konnte. Die Kosten waren an Gehältern und Löhnen 1045.— RM für den

Gemeindevorsteher, 666.— RM für den Gemeindeeinnehmer, 726.— RM für

den Gemeindediener und 174.— RM für den Standesbeamten. Weitere

Ausgaben waren u. a. ein Zuschuss zur Schulkasse in Höhe von 2.000,54 RM

und für Wohlfahrtspflege von 5.773.30 RM sowie ein Posten „An Preuß

für Unterbringung der Obdachlosen gezahlt".

Im Jahre 1932 gab es in Hahausen auch einen sogenannten „Ordnungsdienst"

bzw. eine „Ordnungsmannschaft", deren Führer Albert Dürkop war.

Anfang 1932 wandte sich die Kreisdirektion Gandersheim in einem Schreiben

an den Gemeinderat, in dem die Bildung eines „Luftschutz-Beirats"

gefordert wurde. Seit Mitte 1932 war Heinrich Sandvoß an Stelle von

August Preuß Mitglied des Gerneinderates.

Die Gegensätze zwischen den Anhängern der SPD, der „Eisernen

Front" bzw. des „Reichsbanners" auf der einen und der NSDAP,

insbesondere der SA, auf der anderen Seite, nahmen immer radikalere Formen

an. In Hahausen gab es Schlägereien auf offener Straße zwischen Nachbarn

aus politischer Gegensätzlichkeit, nahe Verwandte entzweiten sich. Die

Uniformen von SA und Reichsbanner beherrschten die Straßen, zumal die

vielen Arbeitslosen in der vielen freien Zeit Konfrontationen suchten.

Uniformierte Kommunisten gab es in Hahausen kaum, doch erschienen solche

aus den Nachbargemeinden wiederholt im Orte.

Am 19. 8.1932 stellte die Ortsgruppe der NSDAP Hahausen einen Antrag auf

Auflösung des Gemeinderates. Dieser Antrag wurde wegen „nicht richtiger

Unterschrift" zurückgewiesen. Daraufhin stellten zwei

Gemeindevertreter einen Antrag auf Auflösung des Gemeinderates, über den

am 2. 9.1932 abgestimmt wurde. Ergebnis: 4 Ja-Stimmen, 4 Nein- Stimmen, l

ungültige Stimme. Der Haushaltsplan für 1932 schloss mit einem

Fehlbetrag von 4.600.— RM.

Chronik, Seite 100

Am 4. Januar 1933 beschloss der Gemeinderat daher, bei der Staatsbank in

Seesen eine Anleihe von 1000.— Mark aufzunehmen.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933

änderte sich auch in Hahausen manches. Zunächst wurde eine aus

ortsansässigen SA-Leuten gebildete Hilfspolizei

aufgestellt. Sie wurde jedoch bald wieder aufgelöst.

Der Gemeinderat blieb vorerst bestehen, doch verlor der Gemeindevorsteher

Ferdinand Immenroth sein Amt. Kommissarischer Gemeindevorsteher wurde

William Busse.

Am 22. 3. 1933 wurde der (noch bestehende) Antrag der NSDAP auf Auflösung

des Gemeinderates zurückgezogen. „Es wurde sodann von drei

Gemeinderatsmitgliedern ein Dringlichkeitsantrag um Auflösung des

Gemeinderates gestellt, dem Antrag wurde von den anwesenden Mitgliedern

einstimmig zugestimmt".

Am 4. Mai 1933 trat der neue Gemeinderat zusammen. Ihm gehörten an: Als

Stellvertreter des Gemeindevorstehers Wilhelm Märten, und als

Ratsmitglieder Heinrich Hoffmeister, August Kaibrei er, Wilhelm

Kalthammer, Wilhelm Klauenberg, Karl Oppermann, Heinrich Sandvoß und Otto

Taufall. Dieser Gemeinderat blieb im wesentlichen bis zum Jahre 1945

bestehen. William Busse zeichnete zunächst als „Der Beauftragte zur

Wahrnehmung der Obliegenheiten des Gemeindevorstehers".

Nachdem alle politischen Parteien und Verbände mit Ausnahme der NSDAP und

ihrer Gliederungen verboten waren, erfolgte auch die „Gleichschaltung"

in Hahausen. Die NSDAP und die ihr angeschlossenen Organisationen hatten

nach dem 30. Januar 1933 in Hahausen einen ungeheuren Zulauf zu

verzeichnen. Sei es nun aus Überzeugung, Opportunismus, Berechnung oder

unter Druck, jedenfalls traten nach diesem Zeitpunkt noch viele Einwohner

der NSDAP bei. Bemerkenswert ist, dass sich die beiden Gesangvereine 1933

wieder zusammenschlössen.

Ein Ereignis muss noch erwähnt werden, das für Unruhe im Dorfe sorgte:

Am 27. März 1933 wurden von SA-Leuten, die aus Seesen und von SS-Leuten,

die aus Braunschweig nach Hahausen gekommen waren, bei linksgerichteten

Einwohnern, vor allem bei Anhängern der SPD, Hausdurchsuchungen

durchgeführt. Bei den anschließenden Verhören im Gasthof „Zur

Deutschen Eiche" wurde ein Einwohner geschlagen. Diese Aktionen

führten bei den Betroffenen zu großer Erbitterung.

Am 18. Mai 1933 wurde der Gemeinde von dem neuen Gemeindeeinnehmer

Heinrich Sandvoß als Sicherheit „3000 Mark Erbmasse" überwiesen.

Zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung nahm die Gemeinde einen Kredit auf.

Notstandsarbeiten in der Mergelkuhle und Regulierung der Gemeindegewässer

wurden beschlossen.

Am 2. 11. 1933 wurde der SA-Mann Hermann Poske (gefallen im 2. Weltkrieg)

als Notstandsarbeiter eingestellt. Er erhielt 2.50 Mark pro Tag abzüglich

der Soziallasten. Arn 30. 11. 1933 trat die Gemeinde der Gesellschaft zur

Vorbereitung der

Chronik, Seite 101

Reichsautobahnen bei, während am 1. Februar 1934 beschlossen wurde, die

Volksbank Lutter in der Angelegenheit der Kriegsanleihe zu verklagen. Es

kam dann jedoch zu einem Vergleich. Am 10. Dezember 1933 war bereits

beschlossen worden, zur Abfindung der Kirche (wohl aus Opfereivermögen)

einen Kredit bei der Gemeinde-Haftpflicht- und Unfallversicherung

aufzunehmen. Ferner wurde beschlossen, die beiden Wasserleitungen zur

Begegnung der Feuersgefahr miteinander zu verbinden.

1934 wurden die Waldarbeiterhäuser in Neuekrug gebaut, 1935 überließ

der Bauer Heinrich Faber die ihm gehörende Rosenstraße der Gemeinde als

Schenkung. Zu den Ausbauarbeiten, welche die Gemeinde an der Straße

ausführen ließ, zahlte Faber noch 1000.— RM hinzu.

1935 wurden anlässlich der Volksabstimmung im Saargebiet Kinder aus dem

Saarland bei Hahäuser Familien untergebracht. Am 18. Februar 1936 wurde

die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, wie der

Gemeindevorsteher seit 1935 genannt wurde, festgesetzt. Sie betrug 1.—

RM pro Einwohner, der Kassenführer erhielt die Hälfte.

Am 1.4.1936 wurde der neue Standesbeamte Otto Rühmann vereidigt, während

am 26.1.1937 der Neubau der Schule beschlossen wurde. 1938 plante man eine

Badeanstalt auf Taufalls Wiese vor dem Bakenberge. Der Gemeinderat beschloss,

zu diesem Zwecke Verhandlungen mit Taufall aufzunehmen. Im gleichen Jahre

wurden Teile der Forstgemarkung Langelsheim in die Feldgemarkung Hahausen

übernommen, während am 15.2.1939 auf Antrag des Landratsamts Gandersheim

beschlossen wurde, den „Kreis-Gemeinde-Steinbruch", Pächter

Gebrüder Gerber, in die Gemarkung Hahausen einzugemeinden. Im März 1939

erscheint in den Akten neben den Ratsmitgliedern und dem Beigeordneten

Wilhelm Märten auch der Beigeordnete Richard Lowes.

Die politische Lage spitzte sich immer mehr zu. In Hahausen erschienen

Flüchtlinge aus dem Sudetenland bzw. aus den deutschen Sprachinseln in

den Karpaten, die dem tschechischen Militärdienst entgehen wollten. Sie

leben noch heute in der Gemeinde.

Chronik, Seite 102

<zurück

weiter>

|